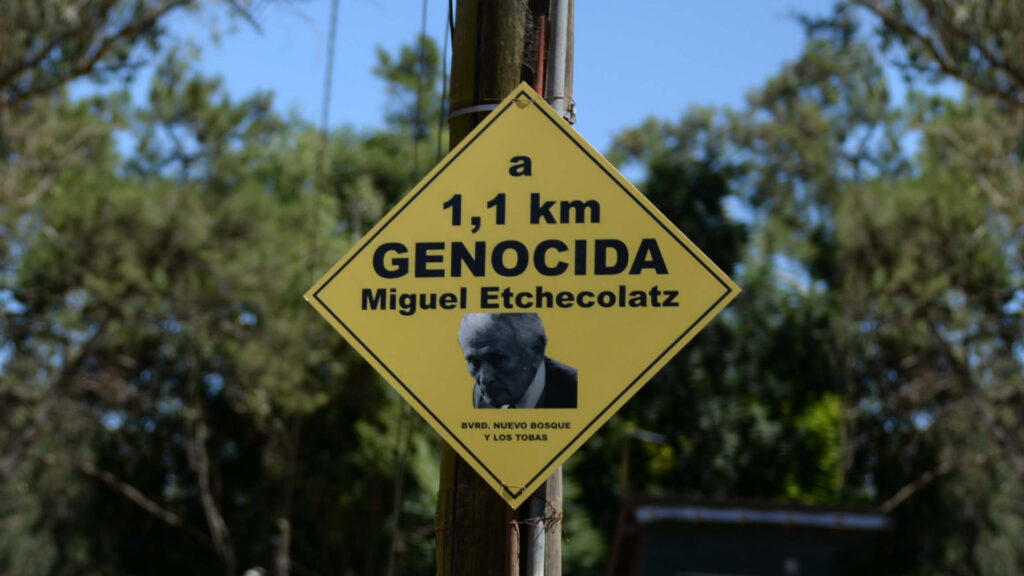

Miguel Osvaldo Etchecolatz fue una de las figuras más siniestras y emblemáticas de la represión durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Como Director General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Etchecolatz fue responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, y ejecuciones extrajudiciales, en el marco del genocidio perpetrado por el régimen militar. A lo largo de los años, su nombre se convirtió en sinónimo de brutalidad y de la maquinaria represiva que se desplegó para eliminar a quienes eran considerados subversivos o enemigos del Estado.

Primeros años y carrera policial

Miguel Etchecolatz nació en 1929 en Argentina, y desde joven mostró interés por las fuerzas de seguridad. Ingresó en la policía bonaerense y ascendió en sus filas durante las décadas de 1960 y 1970. Con la llegada de la dictadura en 1976, Etchecolatz adquirió mayor relevancia al convertirse en una de las principales figuras operativas del aparato represivo. Bajo las órdenes del entonces general Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Etchecolatz fue un actor clave en la implementación del terrorismo de Estado.

El rol de Etchecolatz durante la dictadura

Durante la dictadura militar, Etchecolatz fue el encargado directo de numerosos centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires, como “La Cacha” y “Puente 12”. En estos lugares, miles de personas fueron secuestradas, torturadas, y, en muchos casos, desaparecidas. Los testimonios de sobrevivientes coinciden en señalar a Etchecolatz como uno de los principales responsables de los tormentos y de la desaparición de personas, con relatos que describen su presencia en las sesiones de tortura y su implicación directa en las atrocidades cometidas.

Uno de los casos más emblemáticos bajo su mando fue la desaparición de Jorge Julio López, un albañil y militante que había sido detenido y torturado en 1976. López se convirtió en un testigo clave durante los juicios de lesa humanidad contra Etchecolatz en los años 2000. Sin embargo, antes de que pudiera dar su testimonio final, López desapareció misteriosamente en 2006, y su paradero sigue siendo desconocido. Su desaparición fue interpretada como una advertencia de los sectores que aún protegían a los represores, generando una profunda conmoción en la sociedad argentina.

Genocidio y juicios

Tras la caída de la dictadura en 1983, Etchecolatz fue uno de los primeros represores en ser llevados ante la justicia. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1985, fue condenado a 23 años de prisión por su participación en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la sanción de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1986 y 1987 —que amnistiaban a los militares y policías que actuaron bajo órdenes durante la dictadura— permitieron que Etchecolatz quedara en libertad.

A pesar de esta impunidad temporal, las leyes fueron derogadas en 2003, lo que permitió que se reabrieran los juicios por crímenes de lesa humanidad. En 2006, Etchecolatz fue condenado nuevamente a cadena perpetua por genocidio, en un fallo histórico en el que la justicia argentina utilizó por primera vez el término “genocidio” para describir las acciones de la dictadura. Durante su juicio, Etchecolatz nunca mostró arrepentimiento y mantuvo una actitud desafiante, justificando las torturas y los crímenes como parte de una “guerra sucia” contra el comunismo.

Desaparición de Jorge Julio López

El caso de Jorge Julio López es quizás uno de los episodios más oscuros asociados a Etchecolatz. López fue secuestrado y torturado en 1976, y luego liberado. Décadas más tarde, en 2006, se convirtió en un testigo clave en el juicio contra Etchecolatz, aportando pruebas cruciales sobre las torturas y las desapariciones. Sin embargo, el 18 de septiembre de ese mismo año, horas antes de que se dictara la sentencia contra Etchecolatz, López desapareció misteriosamente. Hasta hoy, no se ha encontrado rastro alguno de su paradero.

La desaparición de López generó una ola de indignación en Argentina, ya que evidenciaba la existencia de sectores que aún protegían a los represores y que podían operar con impunidad. Se especuló que la desaparición de López fue un mensaje intimidatorio para aquellos que colaboraban con la justicia en los juicios de lesa humanidad.

Otras condenas y su paso por la cárcel

Además de su condena en 2006, Etchecolatz enfrentó múltiples juicios posteriores, en los que fue condenado a diversas penas de prisión perpetua por secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura. En 2014, se lo volvió a sentenciar por crímenes de lesa humanidad relacionados con desapariciones y torturas en el centro clandestino “La Cacha”.

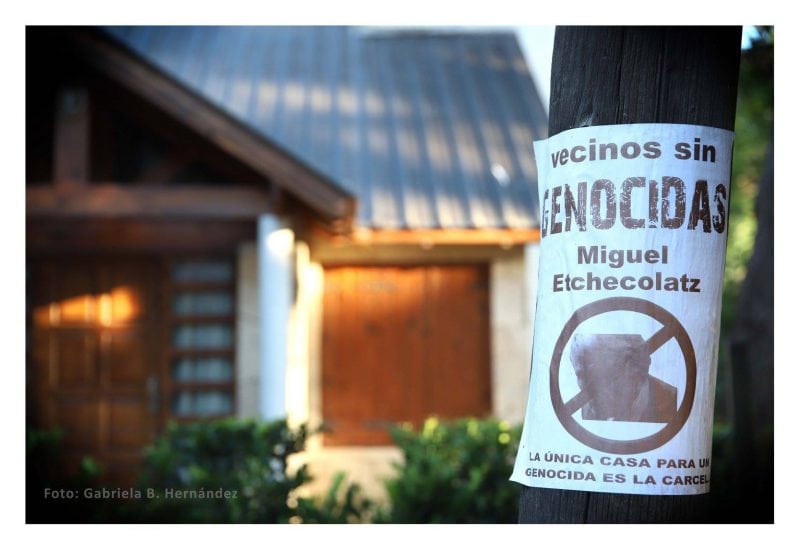

A pesar de su avanzada edad, Etchecolatz permaneció en una cárcel común, aunque en varias ocasiones intentó obtener beneficios de prisión domiciliaria debido a problemas de salud. Estas solicitudes generaron gran controversia en la sociedad, que temía que el ex represor pudiera continuar gozando de impunidad.

Fallecimiento y legado oscuro

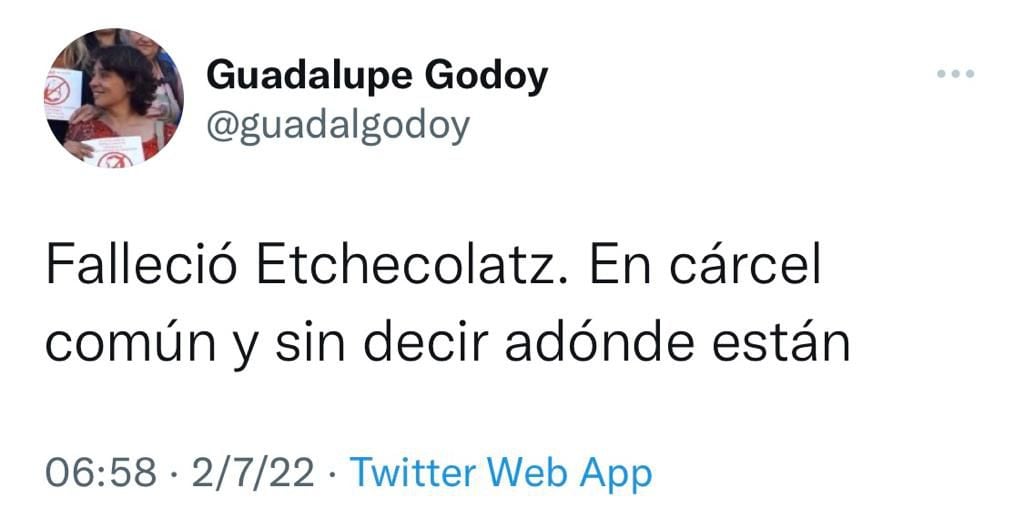

Miguel Etchecolatz falleció el 2 de julio de 2022 a los 93 años, mientras cumplía varias condenas a cadena perpetua en la cárcel. Su muerte marcó el final de una figura que representó lo peor del terrorismo de Estado en Argentina, dejando atrás un legado de horror y dolor para las víctimas y sus familias.

A lo largo de su vida, Etchecolatz nunca mostró arrepentimiento por los crímenes que cometió. Sus acciones y la desaparición de Julio López han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva del país, y su figura es recordada como un símbolo del genocidio perpetrado durante la dictadura.

El caso de Miguel Etchecolatz no solo ilustra la brutalidad de la dictadura militar en Argentina, sino también la lucha por la memoria, verdad y justicia que siguió al fin del régimen. Su condena por genocidio fue un hito en la justicia argentina, que estableció un precedente en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. La impunidad que durante años protegió a figuras como Etchecolatz fue desafiada por el incansable trabajo de los organismos de derechos humanos y las víctimas que, a pesar del dolor, no cesaron en su búsqueda de justicia.

A medida que el país continúa procesando las heridas del pasado, el nombre de Etchecolatz quedará asociado para siempre con uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.